なかでも天正年間(1573年〜)の豊臣秀吉時代が一番の隆盛期であり、秀吉が海外から導入した採掘、精錬技術「南蛮吹き」と言う精錬方法は、当時としては画期的な技術革新で金、銀、銅の産出量を急激に増やし、経済力を貯え、豊臣政権の基礎を築いたと言われています。

マウスでカーソルを画面に当てると説明がでます。

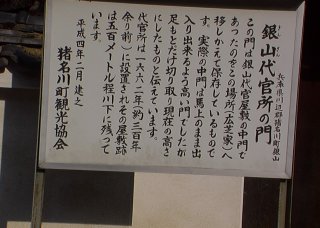

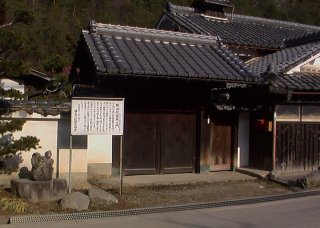

多田銀山は、天平時代(724〜748)に摂津多田銀山領(宝塚の一部を含む猪名川、川西、箕面、豊能、能勢などの広い範囲を指す)で和銅を見、天禄年間(970年)には銀山発祥の地である金懸間歩から発掘が始まり、昭和49年の日本鉱業の閉山まで続いた。一千余年にわたる歴史ある鉱山です。

マウスでカーソルを画面に当てると説明がでます。

なかでも天正年間(1573年〜)の豊臣秀吉時代が一番の隆盛期であり、秀吉が海外から導入した採掘、精錬技術「南蛮吹き」と言う精錬方法は、当時としては画期的な技術革新で金、銀、銅の産出量を急激に増やし、経済力を貯え、豊臣政権の基礎を築いたと言われています。